Inhaltsverzeichnis

Effektivität von Konzepten und Fördermethoden nach Grünke

Zitiervorschlag: Brandstetter, R. (2021). „Effektivität von Konzepten und Fördermethoden nach Grünke“. Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:didaktisierung:gruenke, CC BY-SA 4.0

Grundlagen

Grünke stellt auf Grundlage einer Synopse von 26 Metaanalysen die Wirksamkeit von Konzepten und Methoden für Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten heraus:

- zur Verbesserung der metakognitiven Handlungsorganisation und -steuerung

- zur Förderung von Lern- und Gedächtnisstrategien

- zur Steigerung der Motivation und Konzentration

- zur Vermittlung bereichsspezifischen Wissens

Die im Folgenden aufgeführten Konzepte und Methoden haben sich zur Förderung dieser Bereiche als besonders effektiv erwiesen.

Welche Konzepte bestimmen erfolgreiches Lernen?

- Man lernt erfolgreich, indem man neue Informationen sinnvoll kategorisiert.

- Man lernt erfolgreich, indem man geeignete kognitive, metakognitive, Motivations- und Selbstregulationsstrategien einsetzt.

- Man lernt erfolgreich, indem man grundlegende Fertigkeiten automatisiert.

- Man lernt erfolgreich, indem man Fehler vermeidet.

Unter welchen Voraussetzungen ist eine Fördermethode effektiv?

- Fördermethoden sind effektiv, wenn die Hilfestellungen explizit, intensiv, übungsorientiert und feedbackbetont sind

- Fördermethoden sind effektiv, wenn die Strukturen systematisch aufeinander aufbauen (vom Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum Komplexen).

- Fördermethoden sind effektiv, wenn die zu vermittelnden Inhalte oder Strategien redundanzreich präsentiert bzw. demonstriert werden. Es folgt ein Trainieren unter enger Anleitung mit ständigen Rückmeldungen und danach ein intensives eigenständiges Üben. Fehler sind unmittelbar zu unterbinden.

- Fördermethoden sind effektiv, wenn offene Lernarrangements erst dann eingesetzt werden, wenn die anvisierten grundlegenden Kompetenzen gut beherrscht werden (mindestens 90% richtige Antworten).

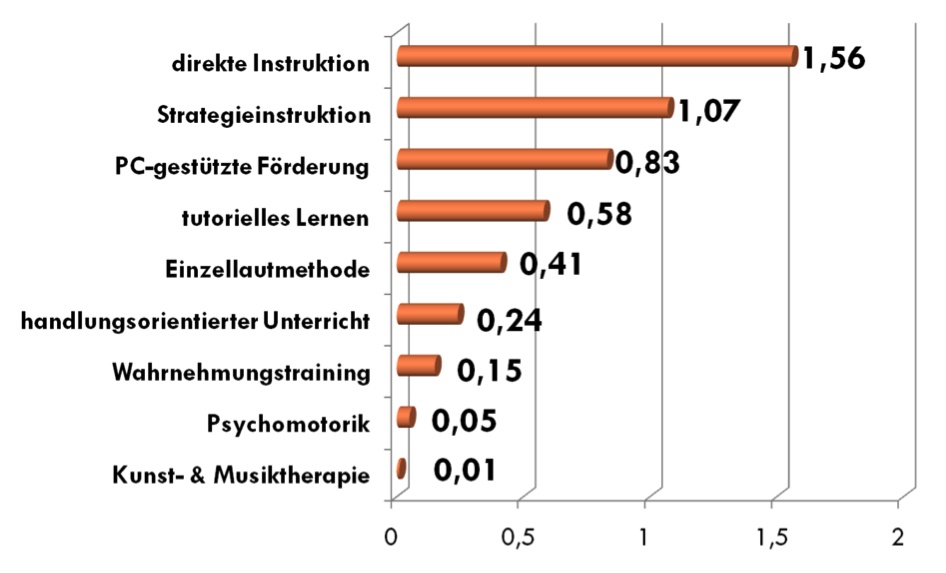

Welche Methoden sind besonders effektiv?

Zitiervorschlag: Grafik „Effektstärken von Fördermethoden“ von Grünke, M. (2006). Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:didaktisierung:gruenke, CC BY-SA 4.0

Jede Effektstärke, die kleiner als 0,20 ist, wird üblicherweise als vernachlässigbar angesehen, ab 0,50 gilt sie als moderat und ab 0,80 als hoch.

Strategieinstruktion: Der Begriff der Strategieinstruktion bezieht sich auf die Vermittlung verschiedener Techniken und Fertigkeiten, die eine selbstständige Informationssuche, -verarbeitung und -speicherung in Gang setzen sowie diese Prozesse lenken und überwachen (Mackowiack, 2004). Diese Form der Intervention bezieht sich entweder auf die Entwicklung oder Optimierung einer bestimmten aufgabenspezifischen Fertigkeit (kognitiv) oder auf das Selbstmanagement des Lernens, also auf die Planung, die Umsetzung und die Überwachung des eigenen Lernverhaltens (metakognitiv).

Phasen nach Purdie und Ellis (2005):

- Kleinschrittiges Präsentieren der Strategie durch die Lehrperson

- Vormachen durch die Lehrperson

- Angeleitetes Üben mit kontinuierlichem Feedback

Selbstinstruktionstraining: Es handelt sich hierbei um das wichtigste Verfahren aus dem Repertoire der kognitiven Verhaltensmodifikation. Ziel: Verbesserte Regulation des eigenen motivationalen bzw. affektiven Zustandes und der sozialen Umwelt.

Annahme: Menschliches Verhalten ist durch den systematischen Einsatz materieller und sozialer Verstärker beeinflussbar. Beim Selbstinstruktionstraining als einer Form der kognitiven Verhaltensmodifikation werden handlungsleitende Selbstanweisungen und das dazugehörige Verhalten so lange eingeübt, bis es zur Gewohnheit wird (Lauth, 2004). Das Vorgehen entspricht im Wesentlichen dem der Strategieinstruktion.

Tutorielles Lernen: Tutorielles Lernen findet immer dann statt, wenn zwei Schüler:innen gemeinsam an der Wiederholung, Vertiefung und Überprüfung ihrer Kenntnisse in einem Unterrichtsfach arbeiten. Eines der beiden Kinder fungiert jeweils als Tutor:in, vermittelt Wissen, stellt Fragen und korrigiert die entsprechenden Antworten. Das andere Kind nimmt die Rolle der:des Tutand:in ein, beantwortet Fragen, bearbeitet Aufgaben und erläutert seine Lösungen. Beim tutoriellen Lernen kann die Rollenverteilung konstant oder variabel, das Leistungsniveau der Kinder homogen oder heterogen sowie das Alter der Schüler:innen gleich oder verschieden sein. Kern des tutoriellen Lernens ist ein gemeinsames, intensives Üben des Lernstoffes mit ständigen Rückmeldungen zur Richtigkeit der Antworten bzw. Aufgabenlösungen (Haag, 2004).

Computerunterstützte Förderung Die mediendidaktische Eignung von Softwareprogrammen variiert extrem stark und hängt nach Kullik im Wesentlichen von ihrer Rückmelde-Qualität und der Komplexität der motivationsfördernden Elemente ab. Effektive Programme verbinden mit ihrem Feedback bei Frage-Antwort-Situationen differenzierte Instruktionen bzw. Korrekturhilfen und passen ihr Schwierigkeitsniveau dem Kenntnisstand des jeweiligen Kindes oder der:des Jugendlichen an. Sie sind reizarm und übersichtlich aufgebaut. Auf multimediale Animationen im Sinne eines „Edutainment“ wird teilweise oder gänzlich verzichtet.

Welche Fehlannahmen in Bezug auf Lernen sind weit verbreitet?

- Kinder lernen am besten, wenn sie selbst bestimmen dürfen, was und wie viel sie lernen.

- Spezifische Fertigkeiten lassen sich nur dann wirkungsvoll vermitteln, wenn sie in einen übergeordneten Zusammenhang eingebunden sind.

- Einschleifendes Üben hemmt ein vertieftes Verständnis von Lerninhalten und behindert die Kreativität der Schüler.

- Das Hauptziel bei der Förderung von Kindern mit Lernstörungen besteht darin, ihr Selbstwertgefühl zu stärken.

- Jedes Kind lernt anders. Um Schüler:innen mit Lernschwächen effektiv helfen zu können, muss man für sie einen eigenen individuellen Lernweg finden.

Literatur

Grünke, M. (2006). Zur Effektivität von Fördermethoden bei Kindern und Jugendlichen mit Lernstörungen. in: Kindheit und Entwicklung, 15/2004.

Grünke, M. (2007). Richtig fördern–aber wie? in: Zeitnah, 4/2005.

Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg